Francqui, Émile Lucien Joseph (1863-1935)

Homme d’affaire bruxellois, né à Bruxelles le 25 juin 1863 et décédé à Overijse le 16 novembre 1935. Mécène, homme politique et 'architecte' du financement et de l’organisation modernes de la recherche scientifique en Belgique.

Biographie

La genèse de la Fondation Universitaire

Né en 1863 dans un milieu modeste de Bruxelles, le jeune Émile Francqui s’engagea dans l’armée dès l’âge de 15 ans. Il y monta rapidement en grade et s’embarqua bientôt pour l’Afrique, au service de l’État Indépendant du Congo. Ses fructueuses missions d’exploration et de maintien de l’ordre ldans la nouvelle colonie, entre 1885 et 1895, le firent remarquer dans l’entourage du roi Léopold II. Après avoir quitté l’armée, Francqui s’embarqua ainsi pour la Chine en 1896, pour y devenir consul de Belgique à Hankou puis à Shanghai. Il y joua un rôle décisif dans l’expansion économique belge dans la région. Francqui participa en 1900 à la fondation de la Compagnie internationale d’Orient, destinée à regrouper les investissements belges dans l’Empire du Milieu. Cette société était elle-même une filiale de de la Banque d’Outremer : l'ancien consul en deviendra administrateur-délégué en 1910, mais la quitta ensuite pour la Société Générale, la première banque belge d’investissement à l’époque, dont il devint directeur en 1913.

C’est à ce titre que, le 1er septembre 1914, Émile Francqui prit la tête du Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA). Cette organisation avait été créée au début de la Première Guerre Mondiale par Ernest Solvay afin d’organiser le ravitaillement aux populations belges affamées par le blocus de l'Entente contre la Belgique occupée par l'Allemagne. Le CNSA fut créé à l’initiative des grandes banques belges et collaborait avec la Commission for Relief in Belgium (CRB), une organisation humanitaire américaine qui coordonnait les récoltes de fonds et de vivres aux États-Unis. La CRB était elle-même dirigée par Herbert Hoover, un homme d’affaires américain qui deviendra plus tard président des États-Unis (1929-1933).

L’essentiel des ressources financières du CNSA provenaient cependant du gouvernement belge. Le reliquat aurait donc dû lui revenir après la guerre, mais Émile Francqui avait d’autres plans. Dès 1915, il commença à évoquer en privé son projet : faire don de ce magot colossal à l’enseignement supérieur belge. En avril 1916, il organisa dans la clandestinité la réunion de représentants de la haute finance bruxelloise et des universités belges, afin de jeter les bases de sa nouvelle fondation de mécénat scientifique : la Commission de la Fondation Universitaire est née. Pour la première fois dans leur histoire, les universités belges se concertent pour établir une politique scientifique commune. Elles en ont bien besoin : la guerre les a laissées au mieux en jachère, au pire en ruines.

Ces projets se concrétiseront le 28 août 1919, lorsque Herbert Hoover annonça au gouvernement belge son intention de faire don des sommes encore disponibles dans les caisses de la Commission for Relief in Belgium aux universités belges : 94,5 millions de francs seront ainsi répartis entre l’Université libre de Bruxelles, l’Université Catholique de Louvain, l’Université de l’État à Liège et l’Université de l’État à Gand, ainsi que l’École coloniale d’Anvers et l’École des Mines de Mons. 55,5 millions seront par ailleurs affecté à la création de ce qui deviendra plus tard la Fondation Universitaire.[1] Rendue publique dès le 10 septembre 1919, la donation suscite un vaste enthousiasme dans le monde scientifique. Cependant, ce que les discours officiels ne rapportent pas, c’est que ces 150 millions de francs ne proviennent pas des caisses de la CRB, mais de celles du CNSA : Émile Francqui, avec la complicité d'Hoover, avait transféré frauduleusement l’argent du gouvernement. Celui-ci, dans lequel le banquier était alors tout-puissant (la moitié des ministres étaient des anciens du CNSA), ferma les yeux sur cette astuce.

Ainsi naquit la Fondation Universitaire. Cette organisation philanthropique entra en activité en 1922, sous la houlette d’Émile Francqui (qui en restera président jusqu’à sa mort). Sa tâche consistait à octroyer une aide financière aux étudiants venus des milieux défavorisés (sous forme de prêts), aux institutions scientifiques, ainsi qu'aux chercheurs en quête de soutien pour leurs recherches, publications ou voyages d’études. Elle organisait aussi des échanges de professeurs et d’étudiants entre universités, et entretenait un « club universitaire » à son siège de la Rue d’Egmont. Ce club « à l'Anglaise » faisait office de lieu de réunion et de sociabilité pour les savants belges et leurs mécènes. Herbert Hoover, de son côté, fonda la Commission for Relief in Belgium Educational Foundation. Enfin, une consequence importante de ce don fut la personnification civile des universités de l’État, afin de leur permettre de gérer librement ce patrimoine nouveau.

Le “système francquiste”

Après la Première Guerre Mondiale, Émile Francqui continua son ascension sociale et politique. Administrateur dans d’innombrables sociétés, maître de l'empire financier et industriel de la Société Générale, il faisait figure de primus inter pares dans le monde financier belge. Il représentait aussi les milieux d'affaires en politique. Il sera ainsi de toutes les conférences internationales de l’après-guerre portant sur les questions de dettes interalliées et de réparations allemandes ; et on le retrouve comme ministre « technicien » à deux reprises (1926 et 1934-35) pour tenter de sauver le franc belge et les finances publiques en péril. Son influence informelle et son réseau de fidèles dans la classe politique se firent fortement sentir sur les gouvernements qui se succédèrent de l’Armistice à sa mort, en 1935.

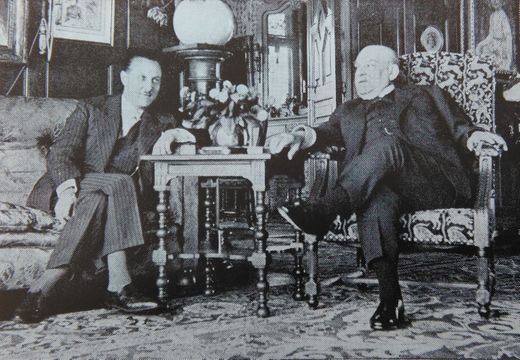

| Émile Francqui avec Jean Willems, son bras droit et successeur à la tête du FNRS. Source : Herinneringen aan Jean Willems (1895-1970), Bruxelles, FWO, 1972, p. 7. |

Cette influence tenait entre autres à son alliance continuelle avec le roi Albert, qui se remarque aussi en matière scientifique. La dépréciation du franc en 1925 ayant ruiné la Fondation Universitaire, celle-ci dut concentrer ses investissements sur les bourses pour étudiants sans le sou. En revanche, après la crise du franc, l’industrie belge connut une forte croissance économique : l’heure était venue de jouer à nouveau la carte du financement privé de la recherche. Le 1er octobre 1927, le roi Albert, sur conseil d’Émile Francqui et d’Armand Solvay, prononça son célèbre « Discours de Seraing » devant un parterre d’industriels et de banquiers. Par ce discours, il les mettait en garde contre le péril guettant l'économie belge, petit pays exportateur, si elle venait à négliger ses institutions de recherche, y compris et surtout celles dédiées à la recherche fondamentale. Toujours sur suggestion de Francqui, et lors de la réunion solennelle des Académies du 26 novembre 1927, présidée par le banquier (en tant que président de la Fondation Universitaire), le roi prononça un second discours, dévoilant pour la première fois de manière explicite le projet qui mûrit : un Fonds National de la Recherche Scientifique. Le « comité de propagande » destiné à récolter le capital du Fonds était présidé par Francqui en personne. La seule Société Générale apporta 11 millions de francs. La FNRS fut officiellement créé par l’Arrêté Royal du 2 juin 1928 : sur ses 26 membres-fondateurs, 14 provenaient de la Fondation Universitaire. Francqui siègea dès les premiers jours dans son conseil d’administration.

Cette continuité a amené l’historien K. Bertrams à parler de « système francquiste » [2] de la science en Belgique durant l’Entre-Deux-Guerres. En effet, au-delà de la ressemblance des moyens employés (soutien royal, activation du « réseau » personnel d’Émile Francqui, financement privé, cogestion par les financiers venus des milieux d’affaires et les autorités académiques[3], pluralisme et neutralité politique et philosophique officielle mais « ambiance bourgeoise à consonance libérale, esprit bruxellois et francophone »[4]), la FU et le FNRS poursuivent des fins similaires. Depuis la guerre, Émile Francqui affirmait que la science belge souffrait à la fois de l’utilitarisme des étudiants et du manque d’investissement public dans ce secteur. Le jeune FNRS se donnait ainsi comme mission de pallier ce manque, en offrant aux scientifiques belges les conditions matérielles nécessaire à la poursuite de leur idéal de recherche pure et désintéressée. Les discours qui président à la mise en place de ce système francquiste témoignent aussi de l’optimisme propre à l’époque et au milieu social auquel leurs fondateurs appartiennent. L’optimisme économique premièrement, en ces années de croissance, de rationalisation et de progrès technique en apparence illimitées : l’innovation dans la conception des produits et de la production paraissent la clé de la prospérité nationale. L’optimisme international ensuite, alors que les idéaux de désarmement, d’apaisement et de coopération entre les ennemis d’hier s’épanouissent : la science a pour mission de rapprocher les peuples. L’optimisme social enfin, car la méritocratie et la philanthropie devraient contribuer à la réconciliation entre les classes de la société et aboutir à la formation d’une nouvelle élite de l’esprit.

Enfin, la fondation du FNRS témoigne de l’influence américaine en Belgique : Émile Francqui (qui s’inspirait directement de fondations américaines comme la Rockefeller Foundation et la Carnegie Corporation[5]). De même, le roi Albert, avait visité des universités américaines en 1898 et en 1919. Les deux hommes ont pu y contempler la prospérité et le développement rapide des universités de recherche américaines, financées par les mécènes. Le souverain y fit implicitement référence dans son discours. On retrouve ce modèle dans le mécanisme de financement des individus plutôt que des universités, sans pour autant créer de nouvelles institutions de recherches (comme ce fut le cas en France et au Pays-Bas).

Émile Francqui s’investit pleinement dans ces projets de philanthropie scientifique, leur apportant ses talents d'organisateur. Soucieux de pluralisme politique et philosophique, il sut gagner la confiance de l’élite intellectuelle belge, qui lui rendit de nombreuses fois hommag Il était assisté dans sa tâche par Jean Willems, directeur du FNRS, qui reprit le flambeau après sa mort. Son nom reste encore directement attaché à une dernière institution de mécénat scientifique, la Fondation Francqui. Elle subsidie de jeunes chercheurs désireux de faire un séjour dans une université étrangère, organise les chaires Francqui (lesquelles permettent à des savants étrangers ou belges de donner des cours dans une des universités du pays) et accorde le Prix Francqui, sorte de « Prix Nobel belge » qui récompense les scientifiques belges les plus méritants.

Émile Francqui s’est éteint le 16 novembre 1935.

Bibliographie

- Bertrams K., Universités & entreprises. Milieux académiques et industriels en Belgique (1880-1970), Bruxelles, Le Cri, 2006.

- Bertrams K., « De l’initiative privée à la reconversion publique du « système francquiste » : le F.N.R.S. et la coordination de la recherche scientifique en Belgique (1914-1950) » in Bertrams K., Biémont É., Vanpaemel G., Van Tiggelen B., Pour une histoire de la politique scientifique en Europe (XIXe-XXe siècles) : actes du colloque des 22 et 23 avril 2005 au Palais des Académies, Bruxelles, Académie royale des Sciences, 2007, p. 51-75.

- Despy Meyer A., « Institutions et réseaux » in Despy-Meyer A., Halleux R., Vandersmissen P., Vanpaemel G. (dir.), Histoire des sciences en Belgique (1815-2000), t. I, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2001, p. 71-89.

- Halleux R., Xhayet G., « La marche des idées » in Despy-Meyer A., Halleux R., Vandersmissen P., Vanpaemel G. (dir.), Histoire des sciences en Belgique (1815-2000), t. II, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2001, p. 51-70.

- Despy Meyer A., « Institutions et réseaux » in Despy-Meyer A., Halleux R., Vandersmissen P., Vanpaemel G. (dir.), Histoire des sciences en Belgique (1815-2000), t. II, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2001, p. 51-70.

- Halleux R., Pirot P., « Albert Ier et la science industrielle : une relecture du discours de Seraing » in Museum Dynasticum, t. XXIII, n°2 (2011), p. 63-82.

- Halleux R., Xhayet G., La liberté de chercher. Histoire du Fonds National belge de la Recherche scientifique, Liège, Éditions de l’Université de Liège, 2007.

- Kurgan-van-Hentenryk G., « Francqui Émile », in Kurgan-van-Hentenruk G. et al. (dir.), Dictionnaire des patrons en Belgique : les hommes, les entreprises, les réseaux, Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 291-293.

- Nash G. H., « Herbert Hoover’s Contribution to the Reconstruction of Belgium after World War I » in Tallier P.-A., Nefors P. (éd.), Quand les canons se taisent : actes du colloque international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008), Bruxelles, AGR, 2010, p. 363-401.

- Ranieri L., Émile Francqui ou l’intelligence créatrice, Paris, Duculot, 1985.

Notes

- ↑ Archives de l’État en Belgique (Consulté en ligne sur le site arch.be), Procès-verbaux du Conseil des Ministres, n°40 (05/09/19), p. 6-8.

- ↑ Bertrams K., « De l’initiative privée à la reconversion publique du « système francquiste » : le F.N.R.S. et la coordination de la recherche scientifique en Belgique (1914-1950) », in Bertrams K., Biémont É., Vanpaemel G., Van Tiggelen B., Pour une histoire de la politique scientifique en Europe (XIXe-XXe siècles) : actes du colloque des 22 et 23 avril 2005 au Palais des Académies, Bruxelles, Académie royale des Sciences, 2007, pp. 51-75.

- ↑ De facto, les scientifiques étaient les propres maîtres, car les industriels rivalisaient d’absentéisme pendant les conseils d’administration. Bertrams K., « De l’initiative privée à la reconversion publique du « système francquiste » : le F.N.R.S. et la coordination de la recherche scientifique en Belgique (1914-1950) », in Bertrams K., Biémont É., Vanpaemel G., Van Tiggelen B., Pour une histoire de la politique scientifique en Europe (XIXe-XXe siècles) : actes du colloque des 22 et 23 avril 2005 au Palais des Académies, Bruxelles, Académie royale des Sciences, 2007, p. 65, pp. 71-72.

- ↑ Bertrams K., « De l’initiative privée à la reconversion publique du « système francquiste » : le F.N.R.S. et la coordination de la recherche scientifique en Belgique (1914-1950) », in Bertrams K., Biémont É., Vanpaemel G., Van Tiggelen B., Pour une histoire de la politique scientifique en Europe (XIXe-XXe siècles) : actes du colloque des 22 et 23 avril 2005 au Palais des Académies, Bruxelles, Académie royale des Sciences, 2007, pp. 58.

- ↑ Halleux R., Xhayet G., La liberté de chercher. Histoire du Fonds National belge de la Recherche scientifique, Liège, Éditions de l’Université de Liège, 2007, p. 24